线上还是线下?生鲜水果的难题!

没有人会反对生鲜水果是一门有的赚的生意,也没有人否认生鲜电商未来广阔的市场。但眼看着线下水果零售商赚的盆满钵满,持续亏损的生鲜电商产生了一些线下门店实体化冲动。到底哪种模式会笑到最后,或许只有市场才能给出答案。——编者

近日,水果零售连锁企业百果园与果多美进行战略重组,共同对抗来自生鲜电商的竞争——

“双果”抱团战电商

本报记者王小川

在消费升级的背景下,水果超市成为低迷零售业态在寒冬绽放的一支花朵。比超市价格便宜,比传统路边摊新鲜,比网上订购便捷……水果连锁超市有自己的独特优势,不过,对于经营者来说,运营水果超市并不是件容易的事情。

强强联合渠道扩充

近日,百果园与果多美在北京召开并购重组新闻发布会,宣布双方将会以注资、换股等方式进行战略重组。业内原以为百果园进入北京市场后,会激烈“火拼”果多美,所以合并消息一出让人大跌眼镜。

百果园是国内规模最大的水果零售连锁企业,2015年8月初进军北京市场,并在2015年9月获得由天图资本领投的4亿元人民币。作为一家始创于1997年的水果专营企业,百果园旗下有水果特许连锁专卖店、水果种植基地、水果电商平台等。13年来,百果园在全国19个城市开出了1200多家门店。

今年8月,此前集中在南方发展的百果园宣布进入北京市场时一度被认为将与果多美为首的京城果业展开大战。都说“外来的和尚好念经”,然而,百果园的胜算似乎也没有想像中的大,进军北京,百果园有一堆问题尚未解决。由于未建冷库,所以百果园店内80%的水果都靠上海和深圳运输,供应链成本极高。虽然收获4亿的投资,百果园董事长余惠勇还是低调的表示,百果园与北京本地水果连锁超市还谈不上竞争,只是共生共存,把市场做大。

据悉,百果园与果多美最终以注资、换股等方式并购重组,百果园与果多美将实行双品牌运营,以实现与百果园在零售端和供应链等业务领域的融合交叉。

生鲜电商强势来袭

来自电商的竞争逼迫是百果园和果多美最终选择联手的主要原因之一。据权威报告显示,生鲜电商尚未进入到大规模普及阶段,在网上购买过生鲜的用户仅占24.5%。但却有将近半数的用户表示未来有兴趣尝试,而这部分用户则是生鲜电商的潜在用户。

“传统的连锁行业面临最大竞争不是我们行业间的竞争,而是来自于电商的竞争。”在百果园集团董事长兼果多美公司董事长余惠勇看来,刚刚过去的双十一一天成交近千亿人民币,这是一场电商的狂欢盛宴,而这也是传统实体店的一场恶梦。由于双十一以排山倒海之势吸引了绝大多数消费者的眼球,严重透支了购买力,导致实体店业绩大幅下滑,这是一个不争的事实。

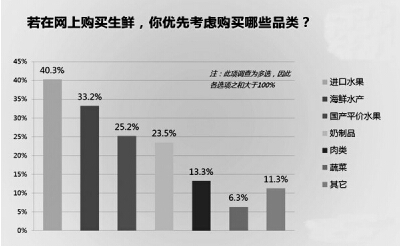

而在上述权威报告中发现,在各种生鲜品类里,进口水果最受生鲜电商用户的青睐,40.3%的用户优先考虑购买进口水果,次之的分别是海鲜水产、国产平价水果和奶制品。

“面对电商的强力竞争,实体店联合各自优势互补于叠加,快速形成大规模的成本、品牌优势与供应链优势,才有可能迫使电商与传统实体相融合,以达到平衡共存与共赢。”余惠勇补充道。

作为北京市场区域的龙头,果多美门店一般开在居民区和交通枢纽附近,能够满足消费者快速购物的需求。开业近5年,果多美成为了北京市场规模最大的水果连锁店,门店覆盖北京近百个重点社区和商圈。果多美在大店超市运营管理方面有丰富的经验,这与百果园的精品小店模式形成差异化和互补,这也是双方彼此看重并走向并购重组的重要原因。

对于融合后如何运作,果多美总经理张云根表示:“最重要的任务是打通和聚合两家公司的前端和后端,实现资源的充分利用。”

此外,百果园将采取与各家O2O平台开放合作的战略,以加强其基础设施地位。目前与百果园达成合作的O2O平台有京东到家、小美快购等,与更多O2O平台的合作正在洽谈中。

好品牌还得有好渠道

近日,关于生鲜电商最热闹的新闻莫过于京东老板刘强东拜访褚橙闹出的乌龙事件。褚橙还未大规模上市,电商渠道即已暗流涌动,阿里、京东、天天果园、本来生活等都在盘算着各自业务的新动向,做好生鲜电商无疑是橙子之争背后的主因。在这片资本看好的蓝海中,单纯靠低价赚人气、产品过于同质化、无法掌控产品源头等都是生鲜电商目前面临的困局。不过有人正在寻求突围。

被赋予励志概念的褚橙,已不仅仅是一枚橙子。对于生鲜电商来讲,褚橙是秋季销售的杀手锏;对于消费者而言,它是水果品质的代名词。但就是这枚橙子,它的官方电商渠道今年火药味极浓。

应该说生鲜电商本来生活成就了褚橙,褚橙也成了本来生活的头牌产品。但是今年无论是阿里还是其他电商,都已经或努力加入到褚橙电商渠道之列。先是今年10月10日,恒冠泰达董事长褚一斌高调宣布与阿里巴巴满天星计划合作,同时在天猫“独家”开设了“褚氏新选水果旗舰店”,外界一度传言阿里获得了褚橙的授权渠道。但11天后,权威消息证实褚橙并没有和天猫及满天星计划独家合作”,而是将与本来生活网进行更深度的合作。

褚家两大阵营各自又都在阿里旗下天猫、淘宝平台上开了网店,并且不止一个网店。北京商报记者统计发现,褚一斌的公司在天猫喵鲜生“褚氏新选水果旗舰店”;李亚鑫夫妇带领的团队开设的网店有天猫“褚橙水果旗舰店”、“云冠旗舰店”、淘宝“实建水果专营店”、淘宝店铺“实果纪”。不难看出,仅阿里平台,褚家先后在天猫平台上即开了三个官方网店,在淘宝上开了两个官方网店。尽管褚家内部有明确所属,但在天猫和淘宝平台上有这么多官方网店,都称正宗褚橙,难免让消费者眼花缭乱。一般企业在天猫、淘宝各开一个网店即可,便于消费者辨认。

仔细梳理整个事件可知,让电商平台这么拼的,其实是资源,是农产品极为缺乏的优质品牌资源,在各大平台拼杀生鲜市场的时候,谁能抢占优势品牌资源,谁就能够获得这些品牌带来的流量,而流量才是平台发展的核心。对于农业企业来说,好好打造品牌,有品牌的农产品才能真正占领市场。

生鲜电商,想说落地不容易

在各种生鲜品类里,进口水果最受生鲜电商用户的青睐。

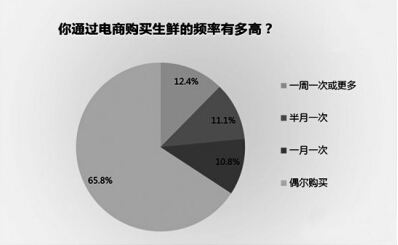

已形成高频购买习惯的用户并不多。(数据来源:尼尔森)

本报记者王小川

最近两年,以水果为主的生鲜电商大热。全球知名市场调研公司尼尔森最新发布的报告显示,2005年是国内生鲜电商的“萌芽年”,此后不断有针对水果、蔬菜、生鲜等不同领域的垂直电商成立,大平台也纷纷涉足。在各类生鲜品类中,网购水果的消费者高居第一。

然而,水果生鲜电商热闹的背后,却是行业普遍亏损的现状。从市场份额来说,水果电商现在是蓝海,而从进入门槛来说,水果电商已经变为厮杀激烈的红海,为了抢占市场份额,生鲜水果电商的价格战愈演愈烈,价格战进一步压缩了利润空间。

开发线下实体店并不靠谱

但是,持续的价格战还是没有彻底撬开用户的大门,令大多数生鲜电商感到为难的是,盈利难、烧钱多是电商们难以迈过的一道坎。专家表示,现在绝大多数生鲜电商只是产业链中端的采购商,没有对上游产品的控制权,很难在品质上做到标准化。

为了更能接地气、也更大化占领本地市场,许多电商将扩大生鲜实体店当做救命稻草。将实体店开到了社区和CBD办公区,希望借此解决最后一公里配送难题。但对很多上线电商来说,开设线下实体店可能是他们所面临的又一个“陷阱”。

线下店作为生鲜电商O2O落地的标配,的确不可或缺,但盲目开店很有可能成为生鲜O2O的死穴。现在开门店租金高、人工成本高、管理难,为开店而开店对公司管理和成本控制来说是不可承受之重。眼下“关店潮”席卷百货业就是活生生的范例。

生鲜电商最大的阻力其实是消费者的消费习惯,只要消费者不改变亲临选购的习惯,生鲜电商就无法做大,但线下门店却扮演着阻碍这一市场教育的角色。此外,线下店铺不可能只承担原有的零售职能,而是要和线上业务对接,这需要很多的新尝试和成本投入,中间能否达到效率的最大化也是生鲜电商们需要面对的问题。

生鲜品种大多只有产地标签、没有品牌属性,消费者经常在水果店看到如下表述,广西沙田柚、广东德庆皇帝柑、四会砂糖橘等通用名称,很难看到真正有品牌的水果。另一方面,用户消费习惯还需要培育,社区周边可以买到大部分生鲜必需品,居高不下的物流成本使用户没有形成强购买意愿。

电商专家鲁振旺表示,以水果电商许鲜O2O门店为例,许鲜采用提前预约,隔天到门店取货的模式,曾因为低价导致订单拥堵,每天中午订户都排起很长的队来领订单,现在即使到了中午黄金时间,取货的消费者远没有之前多。补贴的O2O,一旦无法做到规模化后的成本领先,无论服务业,还是门店,即使短期兴盛,也是扭曲的商业模式。

权威数据显示,有71.2%的用户更希望能够享受配送到家的服务,所以目前来看,用户对最后一公里的服务还是有着比较高的要求,仅有三成用户表示更喜欢或不排斥自提的方式。

综合性电商巨头杀入蓝海

而近年来,京东、阿里等综合型电商杀入生鲜领域,更是让垂直生鲜电商压力剧增。一名分垂直型生鲜电商营销人员对记者表示,综合型电商做生鲜有几个明显的优势,包括流量积累带来的入口优势、品牌积累带来的信任感以及用户使用习惯的沉淀等,这些都是大部分垂直型生鲜电商短时间内难以企及的。疯狂的压力下疯狂补贴和烧钱,造成了更大程度的经营困难和虚假繁荣。

“生鲜电商还在烧钱阶段探索,最终的出路就是与线下接轨,在时效性发挥优势。”专家认为,现在不少生鲜电商靠低价促销吸引流量、拼抢入口,整个市场的消费行为转变还在培育阶段。但这种模式不可持续,生鲜电商应结合区域化的属性“落地”,解决最后一公里的问题。

生鲜配送伴随着相应的物流成本和产品损耗,新兴创业型生鲜O2O大多选择与第三方物流合作减少成本支出。上述许鲜负责人也表示,短时间内许鲜仍将以自提柜自取为主要模式,上门配送业务通过与第三方合作实现,至于是否会大规模普及上门配送服务,还要依据试点服务的反馈再做决定。

尽管中国生鲜电商市场发展面临着品牌建设、冷链与配送、产品标准化、消费者忠诚度、用户体验等一系列挑战,但是从市场空间和消费者需求来看,依然看好这个市场未来的发展前景。